こんにちは!

わたしは、51歳の男性栄養士です。(今年で栄養士歴丸31年を迎えました!)

栄養士というお仕事を長くしていると、いろいろな健康相談をお受けすることが多くあります。

その中でもダントツに多いのは、「どうしたら痩せますか?」というもの。

しかも、その中のほとんどが、ぱっと見肥満には見えない方ばかり。

私の職場の女性陣も、ちょっと体重が増えるとヤバイヤバイと焦ってごはん抜いたりしている光景をよく目にします。

そんなとき、わたしは栄養士的に、「全然肥満の範囲じゃないけどな~」と言っているのですが、だまらっしゃい!といつも怒られちゃうのです・・・

肥満度計算してあげるから身長と体重教えて!

という誘導尋問にも誰も引っかからないんですよね~

女性の体重はグーグルのセキュリティーより機密度が高いのよ・・・

しかも、私から見ると体重気になるな・・・って方ほど、意外に気にされてなかったりするんですよね~

「肥満度」という言葉について

すこしややこしいのですが、本題に入る前に当ブログにおける「肥満度」の言葉の扱い方についてご説明させてください。

「肥満度」という言葉は、栄養学的には2つの解釈があります。

1つは、成人においてどれだけ肥満なのか?を示す指標としての「肥満度」→肥満の程度を示す言葉

もう一つは、18歳未満の子供の肥満の程度を示す言葉としての「肥満度」です。

後述いたしますが、BMIに代表される肥満度を示す計算式は18歳未満には適応されません。

そこで、18歳未満には18歳未満の子供用に作られた判定基準があり、これを「肥満度」といいます。

※幼児には「カウプ指数」、学童には「ローレル指数」という指標が使われる場合もあります。

当ブログでは「肥満度」と記載がある場合は、特に注釈が無ければ、成人の肥満の程度を示す言葉として用いていますので、お間違えないようお願いいたします。

栄養士オジ

当ブログにおいて、「肥満度」は18歳以上の成人が、どれだけ肥満なのかという肥満の程度を示す言葉として使っています!

小児の肥満については、専門外のためブログでの取り扱いの予定は今のところありません。

ごめんなさい!

それでは早速本題に入っていきましょう。

肥満度とは

「肥満度」とは、体脂肪の蓄積状態を数値で表し、健康状態や生活習慣病のリスクを評価するための指数です。

単に体重が重いかどうかではなく、「標準体重と比べてどれくらい過剰か(または不足か)」を評価するものです。

ご自分の体重や体形を気にするというのは、とても素晴らしいことです。

ですが、根拠のない肥満に恐れ、過度な食事制限や運動などをおこなうことによって、あなたの健康が損なわれるのは凄ーーくもったいない!

逆に、まだまだ大丈夫と油断してると、思わぬ病気の引き金になることも・・・

「今の自分の体重に不安がある」、「なんだかダイエットが頭から離れなくて食事を楽しめない」・・・そんな方にこそ、今の自分の肥満度を正しく知って欲しいのです!!

また、「体重なんて気にしネーぜ!」的な男性の方にもぜひ読んでいただき、身体の中身にも磨きをかけていただきたいと思っています。

肥満度に関する話題は、「自分を律するもの」「厳しく制限すること」と捉えがちですが、実は真逆です。

大切なのは、自分の“今”を知ること。

これこそが健康管理の第一歩です!

「肥満度」は、あなたの“今の健康リスク”を知ることができる指標です!

肥満度の判定

肥満度には、しっかりとした数値的基準がいくつもあります。

ここからは、代表的な指標をいくつかご紹介いたします。

指標によって、得られる情報は様々。

自分の今の肥満度が適正なのか、そうではないのかは、いろいろな指標を使って総合的に判断するほど、より正確なものとなります。

BMIによる判定

BMIは、Body Mass index の頭文字をとったものです。

日本語では、ボディ・マス指数といいます。

BMIは、身長と体重を用いて肥満や低体重を判定するために、国際的に使われている体格指数です。

身長と体重が分かれば、簡単な計算式で今の体格が肥満か痩せかを判別することができるので、判断材料としてよく使われます。

私も仕事では対象者の肥満度を判断する指標として、この指数をよく使っています。

栄養士としてお仕事されている方は、ほぼ全員がこの計算式を丸暗記しているくらいにはお世話になっておりますよ!

BMIは以下の計算式で求めることができます。

[体重(kg)]÷[身長(m)]2

上記の計算がめんどくさいっす!という方は、計算ツールをお借りすると便利なので、ご活用ください。

BMIの計算式はどの国でも共通ですが、肥満の判定基準は国によって違います。

WHO(世界保健機構)の基準では30以上が肥満とされていますが、日本では日本肥満学会が定めた基準に基づいて以下のように区分されています。

<やせ・普通体重・肥満の基準>

BMI

・18.5未満 :やせ

・18.5~24.9 :普通

・25.0~29.9 :肥満(1度)

・30.0~34.9 :肥満(2度)

・35.0~39.9 :肥満(3度)

・40.0~ :肥満(4度)

BMIは、年齢によって目標値が異なっています

- 18~49歳 18.5~24.9

- 50~64歳 20.0~24.9

- 65~ 21.5~24.9

年齢によって目標値が違っている理由は、年齢を重ねると身長が縮み、筋肉量も減少するため、若いときと同じBMIを基準にすると判定が痩せ気味になりやすくなってしまうからです。

また、65歳以上からは、低体重によるフレイル※予防のため、目標値は21.5以上となっています。

※フレイルとは、健康な状態と日常生活でサポートが必要な介護状態の中間の段階を指す言葉です。

栄養士オジ

BMIは[体重(kg)]÷[身長(m)]2の計算式で成人の肥満度を判定できる国際的な指標です!

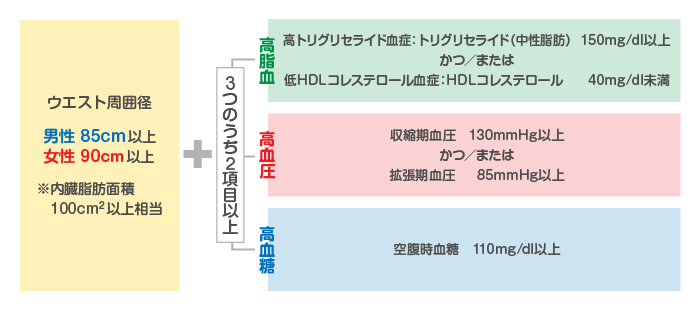

メタボリックシンドローム判定

皆様は「メタボリックシンドローム」という言葉を聞いたことはありませんか?

「メタボリックシンドローム」とは、内臓肥満に高血圧・高血糖・脂質代謝異常が組み合わさることにより、心臓病や脳卒中などになりやすい病態のことをいいます。

メタボリックシンドローム(以下メタボと表記)であるかどうかを判定する指数として、主に用いられるのは、腹囲です。

腹囲とはおへその高さの周囲のこと。

この腹囲が、男性は85cm・女性は90cm以上がメタボの一つの基準となっています。

この腹囲の数値にプラスして、血圧・血糖・脂質のうち2つ以上が基準値から外れると、メタボと診断されます。

血圧・血糖・脂質の基準値が気になる方は下記にまとめていますので、参考になさってください。

上記のように、メタボは複数の指標が重なり合って初めて診断されるものです。

腹囲はすぐに測ることができますが、他の3要素(血圧・血糖・脂質)につては病院での検査が必要なため、腹囲が基準値を超えた場合は病院での検査をお勧めします!

と言いつつ、私も腹囲に関しては人のことをとやかく言える立場ではないのですが、ほんと、男性の腹囲85cmってちょっと油断してるといつの間にか来ちゃうんですよね・・・

ちなみに、なんで女性の方が腹囲優遇されてるの!?とブーブー言いたくなる男性のみなさん!

お答えしましょう!

その答えは、「女性の方が皮下脂肪が多いので、その分男性よりも数字の幅が広い」から。

つまり、メタボは内臓脂肪の量が重要なので、女性の腹囲から皮下脂肪分を引いた数値=内臓脂肪という考え方です。

なので、皮下脂肪分男性よりも数値が大きくなっているのです。

栄養士オジ

腹囲(男性85cm・女性90cm以上)+血圧・血糖・脂質の3つのうち2つ以上が基準値を超えるとメタボリックシンドロームと診断されます!

ウエスト/ヒップ比(W/H比)

ウエスト/ヒップ比(W/H比)とは、ウエスト周囲径をヒップ周囲径で割った値のことで、肥満の体型指数として用いられます。

個人的には上のBMIやメタボ値に比べると認知度は低いのかな?と思っています。

私の職場でもBMIはものすごく良く耳にしますが、ウエストヒップ比(W/H比)はほとんど聞かないですし、質問されたことも記憶にないんですよね~。

しかしながら、最近の研究ではBMIよりもウエストヒップ比(W/H比)の方が肥満判定としては優れているのでは?ともいわれています。

計算式は、

ウエスト(cm)÷ヒップ(cm)=ウエスト/ヒップ比(W/H比)

で計算することができます。

WHO基準だと、男性は0.90、女性は0.85を超えると肥満と判定されます。

参照:日経Gooday 肥満の判定はBMIより「ウエストヒップ比」が有用

理想は0.7とされています。

が、この0.7という数値はなかなかな美ボディーの数値みたいですので、あくまでも理想だと思ってください。

ちなみに、ルパン三世に登場する絶世の美女「峰不二子」のウエスト/ヒップ比(W/H比)は、0.56。

完全な洋ナシタイプです。

ウエスト55.5cm・ヒップ99.9cmとか・・・さすがふぅ~じこちゃぁぁ~ん!!(ルパン風に)

ついでにいうと、BMIは17.9でちょっと痩せタイプなんですよね~

不二子ちゃん!しっかりご飯も食べてね!!

って、すみません。脱線しました・・・

で、話を戻すと、W/H比の数値が大きい場合は、上半身(腹部)に脂肪が蓄積しているタイプの、いわゆるリンゴ型肥満(内臓型肥満)であり、生活習慣病のリスクが高い体型といえます。

栄養士オジ

ウエストヒップ比は、リンゴ型肥満(内臓型肥満)の度合いを測る指標の一つです!

体脂肪率

体脂肪とは、身体の中に溜まっている脂肪のことを言い、「体脂肪率」は体重のうちどのくらい体脂肪があるのか、その比率を%で表したものです。

体脂肪は、「皮下脂肪」と「内臓脂肪」の2つに分けられ、それぞれ特徴が異なります。

皮下脂肪は皮膚の下に付く脂肪で、女性に多く見られ、減らしにくい脂肪です。

一方、内臓脂肪は男性に多く見られ、内臓を覆うように付く脂肪のことです。

内臓脂肪は体内のエネルギーが不足した時にエネルギーとして変換されるため、比較的減らしやすい脂肪ですが、生活習慣病の原因になりやすいため注意が必要です。

この2つの脂肪を合わせて体脂肪といいます。

体脂肪については、コチラ↓でも詳しく解説していますので、参考にしてみてください。

体脂肪率はメジャーでは測ることができないため、病院で調べてもらうか、体組成を測ることのできる体重計を買うしかありません。

わたしも1台持っていて、度々ブログでもお世話になっています。

最近の体重計にはアプリと連動した高機能なものもたくさんあり、中には10種類近くの数値を量ることができるものもあります。

原理はどの体重計も大体同じで、「生体電気インピーダンス法(身体の中に微弱な電流を流す測定法)」が使われています。

生体インピーダンス法は、電気を通しやすい筋肉と、電気を通しにくい脂肪のそれぞれの性質を使い、電気抵抗量から体脂肪率を推定しています。

体重計型の体脂肪数値は、その時の身体の状態(特に、運動によって汗かいた後や、水をしっかり飲んだ後などの体水分量)によって結構大きく変動することもあるため、参考程度にしておくのが良いと思います。

厳密に体脂肪率が知りたい場合は、MRIなどを使用して初めて正確に測ることができます。

女性は皮下脂肪が付きやすいため、体脂肪の数値が高く出ることが多くあります。

目安としては、男性の場合は25%、女性は30%を超えると肥満とみなします。

と、ここまで、自分の肥満度を知ることのできる様々な指標を解説いたしました。

どの指数も、それぞれ長所と短所があり、一つの指標ですべてを正確に判断できるものではありません。

そこで、何を知りたいときはどの指標を使えばいいのか?

その指標は何が得意(長所)で何が苦手(短所)なのか?をまとめたものが下の一覧です。

| 指標 | 何を知りたい? | ココが得意♪ | ココが苦手! |

| BMI | 肥満度 身長に対して太っているか痩せているのか? | 計算が簡単 身長・体重が分かればOK! 痩せ度の判断にも使える! | 筋肉と脂肪の比率が分からないので、筋肉質の人も肥満と判定されることも・・・ 男性と女性の差異が含まれていない |

| メタボリックシンドローム判定 | メタボかどうかの判定 | 3つ以上の指標の基準値を総合的に判断するので、判定が正確! | 血糖や血圧、体脂肪率などの数値が分からないと判定できない |

| ウエスト/ヒップ比 | 肥満度 内蔵型肥満の度合い 生活習慣病の危険度 | メジャーがあれば簡単に判定できる! 計算が簡単! 理想の体型も判定できる | 身長による補正が含まれていない ウエストとヒップの正確な測定が必要 |

| 体脂肪率 | 肥満度 体脂肪(皮下脂肪+内臓脂肪)の量・割合 | 判定できる体重計があれば乗るだけでOK 簡単に体脂肪率を知ることができる | 判定できる体重計が無い場合は測れない 皮下脂肪と内臓脂肪の比率は分からない 身体の水分量によって数値が変わってしまうので、正確さがやや不安定 |

見ていただいた通り、どの指標も一長一短あることがお判りいただけたとおもいます。

例えば、BMIで計算した結果、少し肥満気味だったとしても、体脂肪率が標準値の範囲内だった場合は「肥満度は高めだけどそれは筋肉が多いからかな」と判断することができます。

ご自分が、今何の数値が知りたいのかで使い方を選んでもらったり、各指標を組み合わせたりすると、より正確な肥満度を知ることができます。

ここまでは、自分がどのくらいの肥満度なのかを知るための判定方法を解説してきました。

同時に、肥満度は、「自分がどのくらい痩せているのか」を判定するための指標でもあります。

とくに、BMI指標は自分がどのくらい痩せているのかの判断に最も適した指標です。

以下は、WHO(世界保健機構)の痩せの基準値です。

- 16.0未満 痩せすぎ

- 16.0~16.99 痩せ

- 17.0~18.49 痩せぎみ

- 18.5~ 普通

日本肥満学会によると、

日本の20代女性では2割前後が低体重 (痩せ) (体格指数 (BMI) < 18.5kg/m2)であり、先進国のなかでも特に高率である。

とされていて、日本人女性(特に20歳代)は、世界に比べるとずいぶん体重への関心が高いと言われています。

また、同じく日本肥満学会では低体重の女性の増加に関して次のようにも言っています。

我が国で低体重 (痩せ)女性が多い背景として、ソーシャルネットワークサービス(SNS)やファッション誌などを通じた「痩せ=美」という価値観が深く浸透し、それに起因する強い痩身願望があると考えられる。近年では糖尿病や肥満症の治療薬であるGLP-1受容体作動薬の適応外使用が「安易な痩身法」として紹介され、社会問題となっている

わたしは栄養士なので、肥満に関してはもちろん、痩せに対しても同じくらい注意が必要と感じています。

若い女性は自分の体重や体型に自信を持っていない方が多く、栄養指導を通して必要以上にダイエットを意識していることをとても実感しています。

体重は太りすぎはもちろん、痩せすぎてもダメなのです。

そこで、ここからは、痩せ過ぎると身体にどのような悪影響があるのかを解説いたします。

決して脅すわけではありませんが、必要以上に痩せるほど、身体は美しさから遠ざかっていることを、ぜひ知ってほしいのです!

痩せ過ぎのキケン

低体重や低栄養は骨量の低下や月経周期異常をはじめとする女性の健康に関わるさまざまな障害と関連しています。

もちろん、肥満、もしくは肥満気味な方にとってのダイエットは、今よりも健康になるためには必要なことですが、ダイエットの必要性が無い方が必要以上に痩せることによる身体へのダメージは、決して軽いものではありません。

何度も言いますが、必要以上に痩せるほど身体は美しさから遠ざかっているのです!

痩せ過ぎによって起こる身体へのデメリット

骨量低下および骨粗鬆症

骨は、思春期ごろから増えていき、男女とも20歳くらいでピークを迎え、最も多く作られ、蓄えられます。

その後、40歳くらいまでその骨量をキープしながら、その後徐々に減少していきます。

過度なダイエットによって体重(皮下脂肪)を必要以上に落とすと、エストロゲンという女性ホルモンの分泌が低下します。

このエストロゲンは皮下脂肪の量を適正に調節したり、食欲を適度に抑制したり、骨の代謝(壊したり作ったりする働き)を促進したりと様々な働きがあります。

なので、特に20歳前後での過度な食事制限や薬でのダイエットによる低体重は、エストロゲンの働きを十分に享受できないため、通常よりも早く骨が減少していきます。

骨は筋肉の負荷によって刺激を受け代謝を促進しますが、低体重だと十分な筋肉も作られないので、骨への刺激が少なくなり、骨量の代謝に影響を与えます。

結果的に、将来において骨粗鬆症になるリスクが高くなります。

微量元素(ミネラル)やビタミン不足による健康障害

低栄養の場合、複数のビタミン・ミネラルの不足が生じやすく、さまざまな健康障害を引き起こす可能性があります。

下に、代表的なビタミン・ミネラルの欠乏とその症状をまとめました。

この表はほんの一部で、ほぼすべての栄養素は不足すれば身体に何らかの影響を与えます。

| ビタミン・ミネラル | 不足すると起こる身体の不調 | 多く含まれている食品 |

| 鉄 | 貧血 疲労感 | 牛肉(赤身)・レバー・緑黄色野菜・あさり・青魚 など |

| 葉酸 | 貧血 疲労感 下痢 | 緑黄色野菜・枝豆・海藻類 など |

| ビタミンB12 | 貧血 疲労感 便秘 | レバー・貝類・青魚・卵・乳製品 など |

| 亜鉛 | 貧血 皮膚炎 味覚障害 免疫機能の低下 | 牡蠣・レバー・ナッツ類 など |

| ビタミンD | 疲労感 筋肉痛 骨粗鬆症 | 魚(鮭・イワシ・サンマ 等)・キノコ類・卵黄 など |

せっかく痩せたのに、お肌がボロボロだったり、骨が弱かったり、いつも疲れてたりすると、魅力も下がってしまいます。

これは、超超個人的なんですが、世の男性が細い女性好きなのも、女性に余計なプレッシャーをかけている原因の一つではないかと思っています。

わたしは、栄養士的フィルターが無意識にかかっているのか、理想の女性は?と聞かれると、「BMIは20~28・骨密度の高い元気な女性」と答えます!

結婚相談所とか、マッチング系のサイトの運営の方は、ぜひとも好条件の一つに「骨密度」を加えてほしいものです!

栄養士オジ

過度なダイエットによる低体重や低栄養状態は、倦怠感、睡眠障害、低血圧、頭痛、便秘、冷え性、肌質・髪質の低下などの身体症状を引き起こす原因ですよ!

まとめ

いかがだったでしょうか。

今のあなたの体重は適正でしたか?

それとも、思ったより痩せていましたか?太っていましたか?

ここまで、「肥満度」とは、自分の今の体重が適正なのか?を知るための指標であるということが分かっていただけたと思います。

また、肥満度の判定方法には、「BMI判定」、「メタボ判定」、「ウエスト/ヒップ比判定」、「体脂肪率判定」などの指標があることを知っていただけたと思います。

肥満度は、いくつかの指標を組み合わせることによって、より正確に判定することができます。

肥満度が高くなると、将来的に高血圧や糖尿病などの生活習慣病を引き起こす原因となる可能性があります。

また、過度なダイエットによる痩せ過ぎは将来的なフレイル(筋肉減少や生活機能障害、免疫異常 等の心身の病態)を引き起こすだけでなく、今現在の健康リスクが非常に高い状態ともいえます。

『過ぎたるは猶及ばざるが如し』

肥満度は、健康状態の「サイン」のひとつです。

数字を知ることは、自分の体と向き合う第一歩。

今日このブログを読んでいただいたあなたが、安心してご飯を楽しめるようになる。

夕食の1品を変えてみる。

コンビニでおにぎりと一緒にサラダを手に取ってみる。

そんな小さなことが、未来のあなたの体を変えていきます。

適度な体重をコントロールすることは、自分の体を労わること。

それは、何よりも価値ある自己投資なのです!

ということで、今回のブログはここまで。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。